Peter 寫:這位車床師傅會否接這裡星友的訂單呢? 造這樣的一個接環收費如何?

若要用LVI導星系統來導一支焦距為560mm的折射鏡,又要找到個專用的巴羅鏡回來接駁上現有的8x50mm尋星鏡. 如果不化算,有沒有一些又平又輕又細的鏡仔可以推介作為LVI的導星鏡?

聽講SG4的導星系統只需要100mm的焦距,已可以應付到中長焦的追蹤攝影,真的嗎? 不過它確係貴好多

- 我可以為大家一批過加工的,8x50尋星鏡連可調節支架、2x消色差巴羅透鏡、車床師傅加工連接環及氧化黑色,全套在950元左右。若一次過造一大批,會平宜50元左右。

- 你的情況最好找一台280至300mm焦距的小型望遠鏡,但應平宜不了多少。因為很多廉價的望遠鏡在調焦筒甚至鏡筒本身的強度都不足,有很明顯的剛度不足的變形問題。

- 我手上有Sky Watcher的70/500折射鏡,也有80/1000馬克蘇托夫折反射鏡,但價格也相若,而且嚴格來說因為馬克蘇托夫折反射鏡是移動主鏡調焦的,所以有機會抖動而影響導星精確度。

- 我做導星鏡的原則是儘量減去不必要的可移動調節部份,比如這台導星鏡,除了把導星頭及目鏡互換外,或鏡頭本身有鎖環鎖定焦點外,沒有其他可動的地方,整台鏡是很沉實的,而且長度在在200mm水平,比本身的有效焦距短四成,故此也減低了變形問題,所以你看我是可以用尋星鏡架作導星鏡架的。看下面11月在石澳拍攝的圖片可以知道,我的對導星的要求是不低的,以650mm曝光10分鐘單張出圖,我要求能完全分解兩顆相距9角秒的星,中間留著漆黑天空,即FWMH在3角秒的水平。實際上當晚我用較細小像素的40D拍攝,影像是進一步清晰的。

http://hk.myblog.yahoo.com/galaxyscient ... le?mid=574APM-TMB 105/650 APO折射鏡,Canon 350D Modified,Sky Watcher HEQ5 Pro赤道儀, LVI自動導星。

10分鐘曝光單張出圖,相機自動暗場。

- Copy of M42_resize.JPG (112.63 KiB) 被瀏覽 34674 次

上圖紅框內星點,100%出圖

- Copy of Copy of 100 percent scale of region around brightest star.JPG (41.79 KiB) 被瀏覽 34674 次

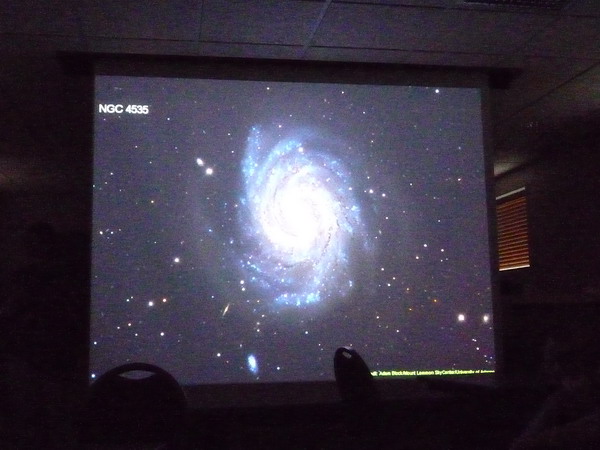

上圖紅框內星點,600%放大出圖,以The Sky 6量度,兩顆星角距9角秒,粗略看相片解像度在3角秒FWMH水平。當然以這個焦距來說,每像素取樣為2角秒,根本不會有精確的FWMH值,真正要量也應找未飽和星點去量。要知道,在國際上高水平的業餘深空照片,例如我08年11月在美國Arizona的Mt Lemmon山上看著名深空攝影師Adam Block分享他在美國國立天文台Kitt Peak山上用20吋RC拍的照片,FWMH值也在2角秒水平而已(

http://www.caelumobservatory.com/index.html ),而我當晚也只用極軸鏡對準北極星,沒有用上漂移法校正,只要限制拍攝天赤道附近天區的曝光不超15分鐘,場旋根本不會出現影響,所以我看不到還要担心任合導星技術或導星器上的問題。

- Copy of 600 percent magnification of the upper region_resize.JPG (26.51 KiB) 被瀏覽 34674 次

看2008年11月我到美國Arizona出席Lunt Solar System的太陽派對時,順道參觀Mt Lemmon,席上著名深空攝影師Adam Block介紹他的深空照片技術,晚上又用24吋RC觀星。

- P1000935.JPG (104.35 KiB) 被瀏覽 34672 次

- P1000939.JPG (80.5 KiB) 被瀏覽 34672 次

- P1000975.JPG (74.6 KiB) 被瀏覽 34672 次

我是SBIG的代理,除香港、內地及東南亞外,也賣到印度那裡。SG4是有現貨供應,HK$7761。我對儀器投放金錢的取向是這樣的:

1. 望遠鏡放最多的錢,因為目視的表現沒有任何替代品,而且好的望遠鏡在調焦、鏡筒強度上也通常好一些,為日後拍攝減少很多煩惱

2. 目鏡等配件不要省,買最好的,在有限預算下,寧可一個一個累積回來,否則會成為望遠鏡成像的樽頸

3. 相機的選擇,很因人而異,沒有所謂最好的,只有最適合的。冷凍CCD不能取代單反、黑白相機也不一定比彩色理想,選這個很要智慧。

4. 赤道儀選廉宜扎實的,只要配上自動導星器,在數百毫米焦距的深空拍攝下,根本和高檔赤道儀沒分別,正如造工如何精確的機械錶,也不能與電子錶的準確性匹敵。而用接近二千毫拍攝,配個Adaptive Optics作快速補正更明智。

SG4的精確度不容置疑,但香港也有同好因操作不當而拍出拉線的星(支架出現剛性不足變形問題,以及沒對好極軸),可見導星器並不能解決所有問題。若SG4按SBIG要求用上100至200mm焦距導星鏡(200mm好些),跟LVI配上1/2焦距的導星鏡比較,兩者精度都不會有分別,在攝星鏡的成像面上,兩者都產生一個像素的星點,外面包圍著一圈一個像素寛但暗淡得多的誤差圈。若攝星鏡的焦比或焦距大些、點像(spot size)大些,又或者視寧度不是完美,星點就算沒有追蹤誤差的話也不會是一個像素大小,實際上按拍攝美感及要求合理解像度,最理想的星像大小是2到3個像素大小,即2x至3x取樣(Sampling),但由於誤差圈不變,對整體星象的影響其實進一步輕微,所以我看很多人對導星精確度有點過份担心,也投放了不必要的金錢,反而忽略了更重要的調焦、望遠鏡支撐強度、防風、甚至合理對極軸的基本功。而當這些基本功做好後,下一步要提高深空照片解像度,是跑到視寧度好透明度高的地點,用每像素1角秒以下甚至0.7角秒的取素,以每幅單張以長達拍30分鐘曝光去拍攝,而不是去處理這些非技術樽頸的導星問題。(我6月份到西藏西陲近克米爾地區海拔5000米的地點停留10天組建遙控天文台,到時或許有這條件,雖然會有一台Paramount ME裝在那裡,但我沒多大興趣帶個人重型裝備去)。

可以告訴你一點的是,Baader是歐洲SBIG及LVI代理,過去數月兩者的銷售量(是數量不是金額)是數十對數百,和我的情況相若,所以成熟的歐洲市場也反映了一些實況。

所以是否花多一倍以上的金錢買SG4,我個人看很有保留,若有同好要買我很樂於供應,但他們需自行理順那個代價。而我喜愛LVI的其中一個重要原因,是其操作介面很簡單,除了調導星進取度及赤道儀導星修正速度外便沒有其也要調,而且最重要是那個操作版面可以讓我調焦、校正導星,更重要是回覆XY軸的實時導星狀況,可以讓我知道當時的視寧度、赤道儀穏定度是否一切正常,不用花了時間拍了照片出來才想問題在哪裡,有實時診斷的功用,而SG4則要接上電腦才知道,這對野外甚至是國外拍星來說是一大優勢。

- R0010818.JPG (44.64 KiB) 被瀏覽 34677 次